校长权力如何制衡

最近,笔者在某教育论坛上看到一个关于“校长的权力有多大?”的专题讨论帖子,帖子上老师们的“哭诉”,不得不让人深思。他们反映学校教职工代表大会形同虚设,工会组织也名存实亡。校长总是站在领导的角度审视每一位教师,很少从教师的角度考虑问题,侵害教师权益的事情可以说是司空见惯……

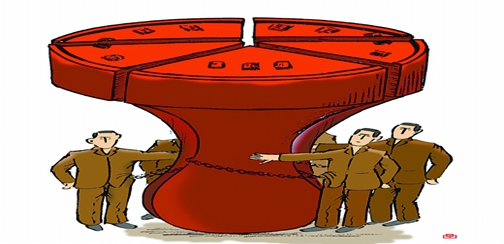

笔者确信,教师们的“哭诉”绝非无中生有,因为目前我国主要实行的是校长负责制。校长对内作为学校的最高领导人,具有统一指挥各项工作的权力,并能对重要问题实施最终的决定权和否决权;对外作为学校的法人代表,与社会各界建立广泛的联系。随着校长权力的扩大,他们的实然权力远远超过应然权力。一般说来,校长个人素质良好、思想品德高尚、管理水平高超,那么他行使权力的准确性、合理性就高,反之则低。但是要保证每个校长都能正确行使权力而不造成权力越规,就不能仅仅依靠校长个人素质的作用,更重要的是依靠严格的制度约束。那么,我们又该通过怎样的制度和措施来进行有效的制衡呢?

一、以权力制衡权力

由于在我国校长往往都是由上级行政主管部门直接任命,因此教育行政主管部门对校长的权力制衡是一种强势,是有效的。上级教育行政部门对校长的聘用可依据对校长德、能、勤、绩、廉等方面的综合考察情况来确定。另外,对校长的聘用亦可借鉴外国遴选校长的做法。比如美国的学校是成立专门的校长遴选委员会,委员会由校董事会代表、教员代表、职员代表、校友代表、学生代表、社区代表组成,由这个遴选委员会通过严格的选择程序遴选出新的校长人选。英国学校的副校长的遴选(校长一般是名誉性的,副校长负责实际事务)则是由学校理事会和教职人员评议会共同组成联合委员会负责。而在日本,学校评议会和理事会也在校长的产生过程中起了决定性的作用。

国外校长的产生虽然不是通过师生普选,但通过专门的遴选机构与程序,基本做到了学校的自主选择和所有相关成员的参与。保证学校成员在校长遴选上的自主权是极其重要的,这样学校的传统与现实就可以被充分地考虑,广大师生就可以获得足够的话语权,群体的利益就能得到充分的表达与重视,候选人的素质也能够得到全面考察。同时,这样选出的校长不论在决策上,还是在个人行为上,都对教职工负责,从而珍惜自己的机会,兢兢业业地为学校、为师生办实事。

二、以制度制衡权力

学校制定严格的组织程序,并不是校长一人说了算,财政、招生等问题,就会越来越透明。因此,学校应建立健全教代会和学生家长委员会制度,负责对校长拟定的政策、计划及重大事项进行立项讨论、审议,让教师、学生家长参与学校民主管理制度化、程序化,从而使民主与集中得到有效的平衡与制约。但实事求是地说,教代会的监督职能虽然与校长负责制一同写入相关的法规文件中,但如果我们放在校长负责制下来考察它们的监督作用,其功能的发挥是不容乐观的。因为从法律上看,学校教职工大会根本不是学校的权力主体,同时,其成员都必须接受校长领导,所以,这种下位的非权力监督根本不可能发挥作用。至于学生家长委员会、新闻媒体等其他校外组织和机构,在现有的体制下,对学校事务的知情程度是十分有限的。

在这方面,西方很多国家的做法也很值得我们借鉴。西方中小学实行的都是校长与委员会相配合的管理体制。在这种管理体制中,校长的权力是执行权、指挥权及学校现有设施的管理权等,主要职责是保证学校的教学质量和教学水平;而有关决策权、财产权、人事权等一般都交由相关委员会决定。这样就可以有效地避免校长因权力过于集中而造成的独断专横、挥霍公款、中包私囊、任人唯亲等弊端。

三、以道德制衡权力

校长的职业道德是校长在学校领导工作中应该遵循的思想行为准则和道德规范,包括依法治教、民主管理、爱岗敬业、热爱学生及家长、严谨治学、尊重教师、廉洁从教、为人师表等方面。要实现校长权力的制衡,不仅需要对校长进行外在的规范和监督,而且要求校长必须具有良好的职业道德和崇高的个人修养。因此,作为教育主管部门就应该不断加强校长的职业道德建设,让校长在学校管理过程中努力做到从严律己,处处克制和规范自己,不独断专行,敢于接受群众监督,勇于承担责任,公平、公正、公开地使用手中的权力,使校长的道德行为从自觉走向自为,并内化为自身的德行,从而在主观和内在的层面上对校长权力进行制衡。

学校能否真正实现和谐发展,“校长权利如何制衡”已是一个不得不面对的现实。校长权力的运用,也只有依照一定的程序和规范,并始终处于有关组织和全体学校成员的严格监督、制约之下,才能真正确保其决策指挥的正确性和管理措施的合理性,从而既提高工作效率与效能,同时又实现自身的领导权威。

0

0

0

0

0

0